塔克拉玛干沙漠这个被称为"死亡之海"的地方,是中国最大的沙漠,也是世界第二大流动沙漠。每当提起它,人们脑海中总会浮现出无边无际的沙丘和极端恶劣的气候环境。

但你知道吗?在这片看似荒芜的沙海之下,却隐藏着一个惊人的"地下世界",今天就让我们揭开塔克拉玛干的神秘面纱,看看如果把所有沙子都挖掉,地下究竟会露出怎样的景象。

从几百米厚的沙层到古老的地质构造,从消失的古城遗迹到丰富的自然资源,塔克拉玛干的地下世界远比我们想象的更加丰富多彩。

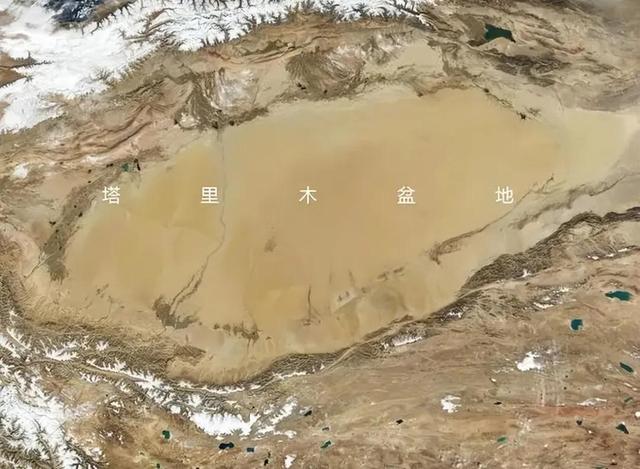

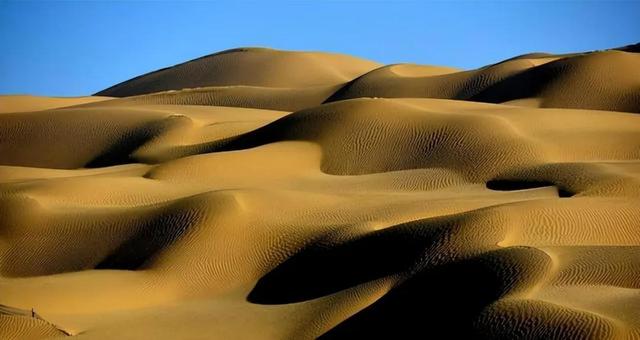

站在塔克拉玛干沙漠边缘,放眼望去,连绵起伏的沙丘如同凝固的波浪,一直延伸到地平线尽头,这片位于新疆南部的沙漠面积达33万平方公里,比许多国家的国土面积还要大。但最令人惊叹的不仅是它的广度,更是它的深度,这片看似平坦的沙漠实际上是一个巨大的"沙坑",越往中心走越深。

地质学家通过钻探和遥感技术测量发现,塔克拉玛干的沙层厚度呈现出中间厚、边缘薄的特点,在沙漠边缘靠近绿洲的区域,沙子相对较薄,厚度通常在5到10米左右。

而到了沙漠腹地,特别是那些高大沙丘的下方,沙层厚度可达惊人的300米以上,有些地方甚至超过500米,想象一下500米是什么概念?相当于把50层楼高的沙子垂直堆叠起来!这样的深度足以掩埋一座摩天大楼。

沙漠的平均厚度大约在100米左右,但这个数字只是个参考值,因为塔克拉玛干作为流动沙漠,沙丘位置和高度会随着风力不断变化。

今天这里可能堆起一个百米高的沙丘,明天一阵大风就可能把它吹散到别处,这种流动性使得沙漠的"地形"永远处于动态变化中,也为测量工作带来了不小挑战。

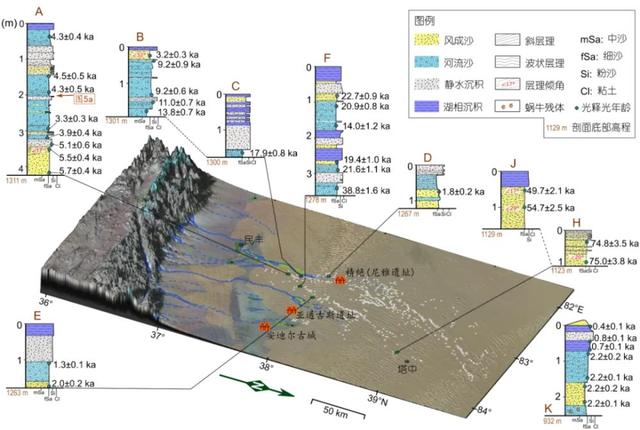

塔克拉玛干的沙子并非均匀一致,而是呈现出明显的分层结构,最上层通常是细沙,质地轻盈,容易被风吹动,往下逐渐变为粉沙、细沙和黏土的混合物,再往深处则是粗砂、碎石块和泥岩等更坚实的物质,这种分层结构记录了沙漠形成的历史,每一层都像是地球历史的书页,等待科学家去解读。

要理解塔克拉玛干地下世界,我们必须回溯到2500万年前的地质时期。那时的塔里木盆地还是古地中海的一个海湾,碧波荡漾,生机盎然。但随着印度洋板块与欧亚大陆板块的剧烈碰撞,青藏高原被"挤"了出来,这一惊天动地的地质事件彻底改变了亚洲中部的地貌和气候。

随着青藏高原不断隆起,它像一堵巨大的墙挡住了来自印度洋的湿润气流,导致塔里木盆地的气候逐渐变得干旱。曾经的海湾失去了水源补给,海水慢慢蒸发殆尽,露出了干涸的盆底。同时,高原的风化碎屑被强风不断搬运到盆地中,日积月累,经过上千万年的堆积,最终形成了我们今天看到的浩瀚沙海。

如果把塔克拉玛干的沙子全部挖光,露出的将是一个巨大的锅底状盆地,塔里木盆地。这个盆地的底部是古老的地球岩石层,有些甚至可以追溯到几亿年前的古生代,那时这里还是一片汪洋大海,这些岩石中可能保存着远古海洋生物的化石,是研究地球演化历史的珍贵资料。

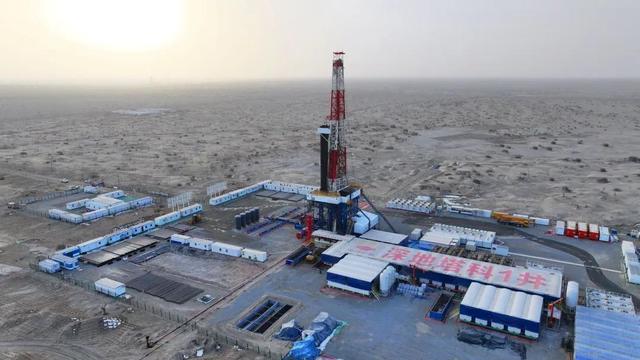

2024年3月,中国在塔克拉玛干沙漠腹地成功钻探了"深地塔科1井",深度突破1万米,成为亚洲第一垂深井。

这项壮举不仅是为了勘探油气资源,更是人类对地球内部的一次大胆探索,钻探过程中,科学家们发现地下万米处温度超过200℃,压力超过130兆帕,条件极端恶劣,堪比"探月工程",这项工程为我们揭开了沙漠深处地质构造的神秘面纱。

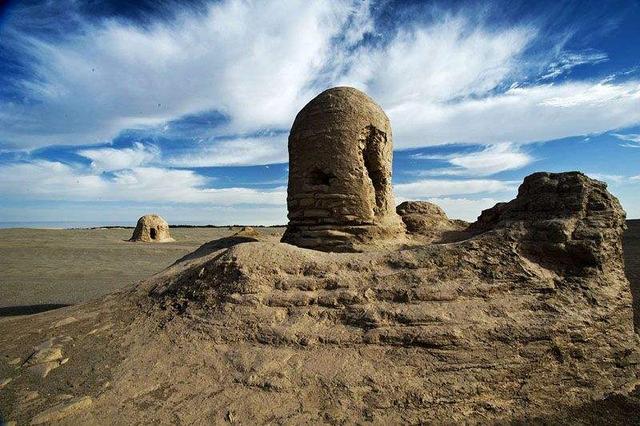

塔克拉玛干沙漠不仅是自然奇观,更是人类文明的见证者,两千多年前这里曾是丝绸之路的重要通道,沙漠边缘分布着众多繁荣的绿洲城邦,随着气候变化和沙漠扩张,这些古城逐渐被流沙掩埋,成为了"沙下博物馆"。

1901年英国探险家斯坦因在沙漠中发现了尼雅遗址,出土了大量汉唐时期的珍贵文物,包括木简、织物和保存完好的干尸。

其中一块汉代护锦上绣有"五星出东方,利中国"的文字,这件文物因其与新中国国旗的奇妙呼应,被视为20世纪中国最伟大的考古发现之一,现被列为国家一级文物,禁止出国展览。

更著名的楼兰古城则位于罗布泊西岸,这里出土的佉卢文书记录了这座古城与中原、中亚乃至印度的广泛联系,展现了多元文化交融的盛况。

此外米兰遗址的佛教壁画、焉耆古城的遗迹等,都是丝绸之路上文化交流的重要见证,这些遗址大多被埋在几米到几十米深的沙层下,如果挖开沙子,我们或许能看到完整的古城轮廓、房屋地基甚至街道布局。

考古学家估计,塔克拉玛干沙漠下还埋藏着大量未被发现的古代遗址,由于沙漠面积广阔且环境恶劣,目前的发掘工作只触及了冰山一角,这些沉睡地下的文明遗迹,正静静等待着后人去发现和解读。

塔克拉玛干在维吾尔语中有"地下埋着宝"的意思,这一说法绝非虚言,沙漠所在的塔里木盆地是中国最重要的能源基地之一,蕴藏着丰富的自然资源。

石油和天然气是这里最引人注目的宝藏。塔里木盆地已探明石油储量超过80亿吨,占全国总量的30%,位于沙漠腹地的富满油田是中国最大的超深断控碳酸盐油藏,油气产量已突破1000万吨。

天然气资源同样丰富,一个主力气田的可采储量就接近2300亿立方米,是"西气东输"工程的主力气源。随着勘探技术进步,专家认为沙漠深处可能还隐藏着更多未被发现的油气田。

除了能源,塔克拉玛干周边还分布着重要的矿产资源,罗布泊附近有中国最大的钾盐矿,年产大量钾盐,直接支撑着国家的化肥生产和粮食安全,地质学家推测,沙漠深处可能还蕴藏着稀有金属等其他矿产,等待未来技术突破后去勘探开发。

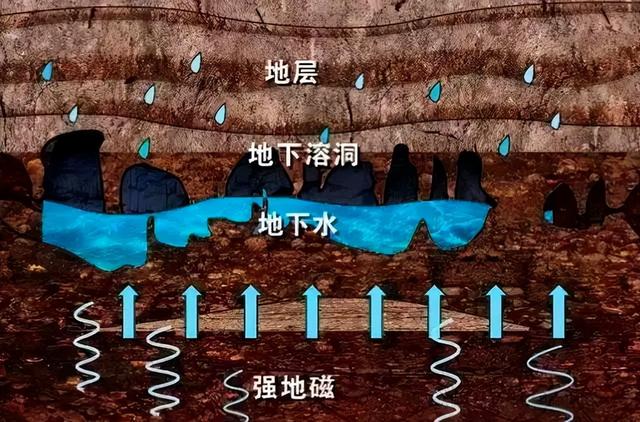

最令人意外的是,这片看似干旱至极的沙漠下方,竟然隐藏着丰富的地下水资源,据探测,塔克拉玛干的地下水储量可能比世界上最大的淡水湖贝加尔湖还要多。1942年时,罗布泊还有600平方公里的水面,后来才完全干涸,这说明地下水系曾经非常发达。

如今科学家估计在沙层下几十米到几百米处可能存在水脉,虽然大部分是咸水,但经过处理后仍可用于生态恢复和周边绿洲的灌溉。

了解了塔克拉玛干沙漠的深度和地下宝藏后,一个大胆的想法自然浮现:如果真能把所有沙子都挖光,会怎样?让我们展开科学的想象。

首先计算一下工程量:假设沙漠平均厚度100米,面积33万平方公里,那么沙子总体积约为3300亿立方米。

如果一台挖掘机每天挖1000立方米,需要3.3亿台挖掘机工作一天,或者一台挖掘机连续工作约90万年!这还不考虑沙子会不断流动补充的问题,显然从工程角度看,挖光沙漠的沙子是完全不现实的幻想。

即使技术上可行,这种做法也会带来严重的生态后果,塔克拉玛干的沙层实际上扮演着"保护毯"的角色,防止地下水资源过快蒸发。如果移走沙子,宝贵的地下水将暴露在极端干燥的空气中,加速流失,同时沙漠生态系统虽然脆弱但自成一体,大规模扰动可能导致不可预测的连锁反应。

从经济角度考虑也得不偿失,塔克拉玛干的沙子过于细腻,不适合直接用于建筑混凝土,虽然科学家在研究如何利用这些细沙,但目前尚无成熟技术,运输和处理如此巨量的沙子成本极高,可能远超地下资源的开采价值。

实际上,现代科技已经提供了更高效的探索方式,通过钻探、遥感技术和地震波探测等手段,我们无需挖开沙子就能了解地下情况。2023年中国启动的11公里深钻计划就是典型例子,它让我们能够"透视"沙漠,研究深层地质构造和资源分布,而不会对地表环境造成破坏。

虽然塔里木盆地的油气储量丰富,但探明率仅为32%左右,专家建议将这些资源视为"战略储备",在国际局势动荡、外部供应不稳定时再加大开发力度,目前的开采主要集中在沙漠边缘,采用先进技术最大限度减少对环境的影响。

在生态保护方面,中国已经采取了一系列措施。自2009年起,在沙漠腹地修建公路并种植防护林,打造"绿色走廊"。科学家也在研究如何在保护前提下合理利用地下水资源,比如通过植被恢复提高沙漠的储水能力。这些努力已初见成效,沙漠中开始出现片片绿洲,为未来的可持续开发带来了希望。

塔克拉玛干沙漠的治理经验告诉我们,对待自然宝藏,不能涸泽而渔,而要以科学态度深入研究,在充分了解生态系统运行规律的基础上,找到人与自然和谐共处之道。

塔克拉玛干沙漠,这片被称为"死亡之海"的荒芜之地,地下却蕴藏着令人惊叹的丰富世界,从几百米厚的沙层到古老的地质构造,从沉睡的丝路文明到宝贵的自然资源,每一层都讲述着地球与人类的故事。

塔克拉玛干沙漠提醒我们,地球表面最荒凉的地方,可能隐藏着最丰富的秘密。对待这样的自然宝藏,我们既要保持敬畏之心,又要怀着科学探索精神。相信随着技术进步,我们终将找到保护与利用的平衡点,让这片"死亡之海"焕发新的生机,为人类文明发展提供可持续的支持。

在这片看似无垠的黄沙之下,埋藏的不只是过去的记忆,更是未来的无限可能。

参考资料

光明网 - 2024-08-27:新疆塔克拉玛干沙漠发生洪水,这水怎么来的?

网上配资平台开户,什么炒股软件可以杠杆,股票线上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。